di William Limonta1Contributo di approfondimento presentato in WILLIAM LIMONTA, Vincenzo Petrali e il pianoforte: «sposato all’eleganza, alla robustezza e all’agilità», Laurea magistrale in Musicologia, relatore prof. Pietro Zappalà, correlatore prof. Antonio Delfino, Università degli Studi di Pavia – Cremona, A.A. 2023/2024, pp. 133-140

Vincenzo Petrali (Crema, 1830 – Bergamo, 1889) è una figura la quale abbraccia in modo ampio il panorama organistico della seconda metà dell’Ottocento in Italia, rendendola un assoluto punto di riferimento a livello nazionale e non solo. Grazie ai recenti studi sulla sua figura e sulla sua produzione2Si segnala, innanzitutto, la prossima pubblicazione della prima monografia dedicata al compositore, realizzata da ALDO SALVAGNO e DIEGO AMBROSIONI per conto della Società storica Cremasca ed edita dalla casa editrice LIM di Lucca, sono emersi nuovi aspetti creativi, i quali arricchiscono e approfondiscono altri punti di contatto, aldilà del panorama organistico: uno su tutti è lo stretto legame con il mondo del pianoforte, esplorato in ogni sua declinazione dal musicista cremasco.

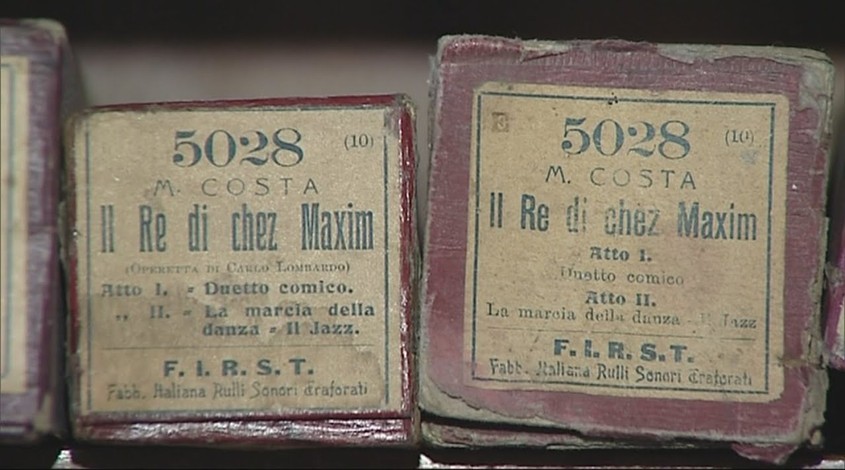

In questa sede, però, si approfondirà un aspetto assolutamente inedito, ovvero quello intercorso tra Petrali e l’industria nella produzione dei rulli per autopiano realizzati tra il 1911 e il 1913 dall’azienda cremonese F.I.R.S.T (Fabbrica Italiana di Rulli Sonori Traforati): oggetto di questo rapporto risulta il repertorio bandistico del compositore (repertorio composto, grossomodo, tra il 1860 e il 1872 a Crema) e testimoniato in sei numeri di catalogo della produzione dell’azienda, approfondendo in particolare uno di questi rulli a noi pervenuti, il no. 4111.

L’autopiano e una breve storia dell’azienda cremonese

In merito alla trattazione di questo tema, è necessaria una precisazione ed un chiarimento, in riferimento alla natura e all’origine dello strumento a cui facciamo riferimento, ovvero l’autopiano.

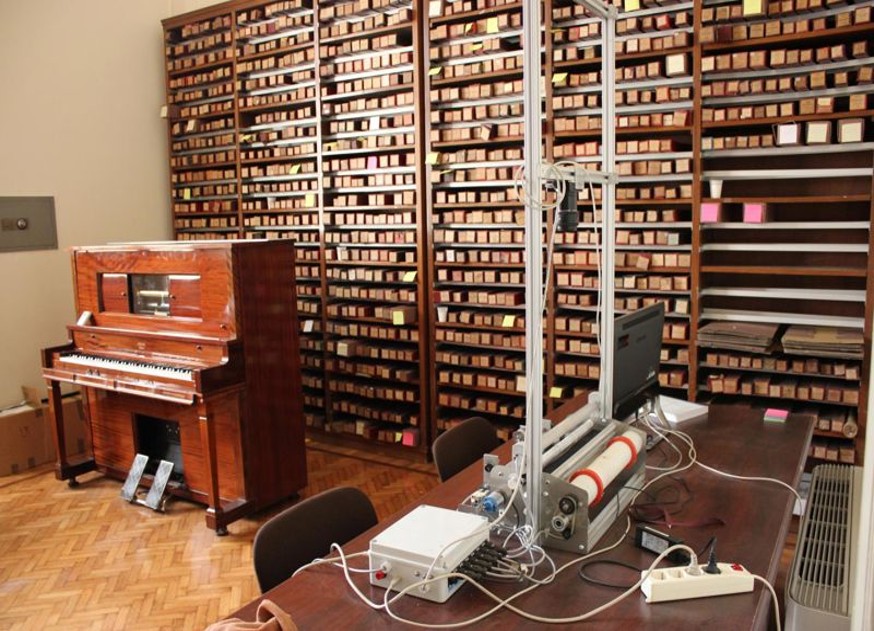

Come sottolinea il prof. Pietro Zappalà, l’autopiano

è un pianoforte che, oltre ai tradizionali elementi costitutivi dello strumento, ospita al suo interno anche un complesso meccanismo ad azione pneumatica che, opportunamente attivato, consente allo strumento di suonare automaticamente3PIETRO ZAPPALÀ, Agli albori della musica riprodotta: i rulli per autopiano, «Rassegna musicale Curci», 76/1 (2023), pag. 23.

Ruolo fondamentale, per poter eseguire automaticamente le composizioni, è svolto dai rulli traforati, ovvero strisce di carta avvolte su una struttura cilindrica, sulle quali sono presenti fori di varia lunghezza, ognuno dei quali determina una precisa nota da eseguire sullo strumento automatico.

La nascita e la diffusione di questa tipologia di strumenti musicali si colloca a cavallo tra ’800 e ’900, in un contesto sociale e musicale che prediligeva l’ambito ricreativo domestico e l’intrattenimento privato, dove la finalità era quella di deliziare gli amateurs, pur non essendo in grado di suonare il pianoforte: è con queste premesse che nascono i primi player piano – strumento venduto a prezzi accessibili – sui quali il player pianist sceglie il rullo che desidera ascoltare, posizionandolo in un apposito alloggiamento. La velocità dello scorrimento della carta – che avviene sopra una serie di fori, ad ognuno dei quali corrisponde un tasto del pianoforte, collocati sulla cosiddetta tracker bar – è determinata dall’esecutore, che sceglie il tipo di velocità d’interpretazione4ANTONIO LATANZA, Fra Musica meccanica e Archeologia industriale, Cesena, Associazione Italiana Musica Meccanica, 2008, pag. 3. La pretesa ‘qualitativa’ era, ovviamente limitata: l’esecuzione risultava meccanica e poco espressiva, ma comunque adatta al contesto e alle finalità di questi strumenti.

Nato in America alla fine del XIX secolo, il player piano riscosse fin da subito un grande successo, diffondendosi soprattutto grazie alla Aeolian Company5L’azienda statunitense si occupò di diffondere il proprio player piano attraverso un’ampia campagna pubblicitaria a partire dal 1899: il primo anno furono venduti 2000 esemplari al presso di 250 dollari ciascuno (Idem, pag. 5), per poi giungere anche – con discreto successo – in Italia, con diverse aziende di produzione, maggiori e minori6Tra quelle meno note si segnalano: ditte Cigna (Biella), Aurora, Apollo, Firs (Milano) (ZAPPALÀ, pag. 5): tra le più importanti va riconosciuta la F.I.R.S.T (Fabbrica Italiana Rulli Sonori Traforati), con sede a Cremona, fondata dai coniugi D’Alessandro, con un catalogo di tutto rispetto per quanto riguarda i titoli dei rulli prodotti nell’arco di quasi trent’anni.

Michele D’Alessandro, musicista e compositore molisano nato nel 1859, si trasferì a Cremona nel 1882, vincendo il posto di prima cornetta presso la banda cittadina – della quale divenne successivamente direttore7Idem, pag. 19. Nella città lombarda conobbe Aminta Manfredi, la quale presto sarebbe divenuta sua moglie: la relazione tra i due coniugi divenne anche lavorativa, volgendo l’attenzione al mercato americano di una versione di pianoforte dotato di meccanica automatica incorporata e di robot a pedali (modello Cecilian8Il Cecilian era un modello di push-up (o Vorsetzer, in tedesco), ovvero uno “strumento supplementare che si colloca davanti alla tastiera del pianoforte: mettendolo in movimento, coi due pedali; una serie di dita di legno corrispondenti ciascuna a un tasto del pianoforte, sostituiscono le dita del manovratore, e tali dita, occorrendo, possono essere molte più di quelle delle due mani, e dare una fusione di suoni irraggiungibile in altro modo” («Natura e Arte», novembre 1908, in LATANZA, pag. 21)), acquistato nel 1903 da Michele D’Alessandro e da lui subito molto apprezzato.

Dopo le prime esperienze e i primi rulli – prodotti artigianalmente nella casa dei coniugi – nel 1903 la piccola realtà, ancora familiare, si unì a quella già industriale di Pietro Anelli, storico produttore cremonese di pianoforti e organi: da questo sodalizio nacquero i primi rulli a partire dal 1904 (sotto il nome di Fabbrica Rulli Musicali Traforati Anelli e C.)9Idem, pag. 22.

L’autonomia produttiva del neonato sodalizio, però, ebbe vita breve: nel 1906 la casa editrice Ricordi fece causa al laboratorio cremonese con l’accusa di lesione dei diritti d’autore sulle musiche di sua proprietà veicolate dai nuovi rulli per autopiano10ZAPPALÀ, pag.5: la causa fu vinta dall’editore milanese, il quale però – con occhio produttivo lungimirante – intuì il potenziale commerciale del sistema inventato dai coniugi d’Alessandro e propose alla piccola azienda cremonese l’acquisto, impostando l’attività a livello industriale sotto l’editore Ricordi: dal 1906 nacque dunque ufficialmente la F.I.R.S.T – con sede produttiva a Cremona11Situata al civico 3 di Via del Teatro (LATANZA, pag. 26) – che sarà destinata a durare fino alla fine del 1930, quando una serie di aspetti misero in difficoltà l’azienda: il miglioramento dei dischi in commercio e la nascita contemporanea della radio (insieme alla sua rapidissima diffusione) mise in crisi le industrie del settore che, se sommate alle difficoltà – esterna – dovute al crollo economico successivo alla crisi di Wall Street del 1929, misero in seria difficoltà la vita dell’azienda.

Consultando il catalogo completo dei rulli sonori prodotti dalla F.I.R.S.T nel suo quasi trentennio di attività, ciò che risulta evidente è il repertorio proposto: per quantità primeggia il repertorio classico, costituito da molti titoli operistici (soprattutto del melodramma romantico, con Verdi e Wagner che dominano la produzione), e pagine strumentali di autori prevalentemente strumentali come Beethoven, Chopin e Schumann (per citare quelli di cui esistono maggiori esempi nei cataloghi)12Idem, pag. 35. Beethoven è il più numeroso, risultando presente con 195 rulli; Chopin con 138; Schumann con 105; vi sono anche autori del primo Novecento, di area principalmente francese (ad esempio Chaminade, Debussy, Faurè, Godard, Saint-Saëns) ma non solo (figurano anche Grieg, Liszt e Moszkowski). Oltre al repertorio classico, sono ben rappresentati diversi titoli di musica leggera e ballabili di genere, come two-step, fox-trot, blues etc, oltre ad alcuni altri dedicati all’accompagnamento del canto o del violino: non possiamo, in questo caso, non citare il vasto numero di rulli di tipo Vocalist (600) sulla cui carta erano stampati i testi dei brani vocali13Idem, pag. 38. Nell’ultima parte dell’attività dell’azienda cremonese – tra il 1926 e il 1929 – il repertorio prese in considerazione molti autori contemporanei, come De Sabata, Respighi, Pick-Mangiagalli, Castelnuovo Tedesco e Pizzetti: con quest’ultimo autore, del quale viene proposto (in cinque rulli) il Concerto dell’Estate, si conclude l’esperienza della F.I.R.S.T all’inizio degli anni ’3014Idem, pag. 34..

I rulli di Petrali presenti nel catalogo F.I.R.S.T.

Tra i molti nomi rappresentati nei rulli prodotti dall’azienda cremonese vi sono autori a cavallo tra gli ultimi decenni del XIX secolo e i primi anni del XX, soprattutto in area italiana: menzioniamo, in questo caso, Sgambati (presente con 5 rulli), Martucci (15), Bazzini (3), Rendano (1).

In questo elenco può rientrare anche il nome di Vincenzo Petrali, presente con ben 6 rulli prodotti prima del 1913, e riconducibili al genere dei ballabili: si tratta, infatti, di brani originariamente concepiti per banda (ascrivibili dunque al periodo cremasco di Petrali, tra il 1860 e il 1872), poi adattati per l’autopiano dall’azienda cremonese.

Nel catalogo redatto nel 1913 si possono individuare le seguenti composizioni dell’autore cremasco:

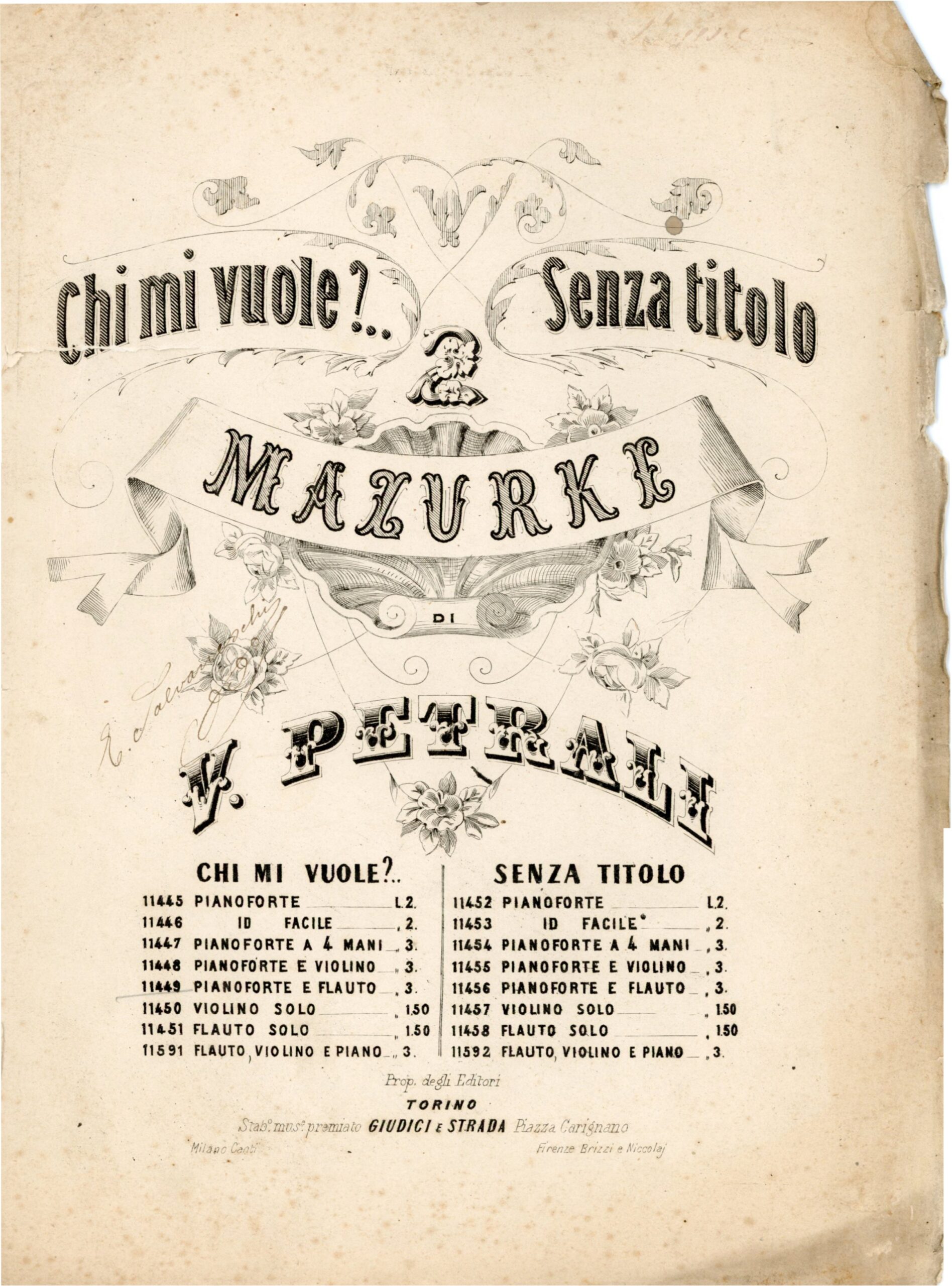

- Mazurke: Un moto del cuore (n° 3941); Senza titolo (n° 4112); Chi mi vuole? (n° 4115)15First – Fabbrica Italiana Rulli Sonori Traforati, Catalogo generale dei rulli di 65 note, volume secondo, Milano, FIRST, [1913], pag. 30

- Polka: Triade (n° 3974)16Idem, pag. 29

- Schottisch: Manilla (n° 3946)17Idem, pag. 32

- Galop: Spensieratezza (n° 4111)18Ibidem

Il periodo di produzione dei rulli in oggetto corrisponde ad un’iniziale incremento della produttività dell’azienda cremonese (con un culmine tra il 1913 e il 1914)19CARLO BIANCHINI, PIETRO ZAPPALÀ, Progetto di valorizzazione della collezione dei rulli per autopiano del Dipartimento di Musicologia e beni culturali dell’Università di Pavia: studi sulla ditta cremonese FIRST e catalogazione standard dei supporti musicali meccanici, in ‘Mechanical Music: Who? What? Where?’, Cesena, Associazione Musica Meccanica Italiana, 2013, pag. 10: il periodo, felice a livello produttivo, favorì – anche grazie a D’Alessandro che, ricordiamo, fu musicista attivo e direttore del Corpo Musicale di Cremona – la diffusione del repertorio per banda e, di conseguenza, anche quello di Petrali (accomunato a Cremona anche dall’attinenza territoriale implicita).

Se la composizione originale fosse per orchestra o per gruppo strumentale ampio (come, ad esempio, una banda), l’operazione di produzione dei rulli prendeva avvio generalmente a partire da loro riduzioni pianistiche – a volte edite, a volte realizzate dallo stesso d’Alessandro – le quali fungevano da modello per la realizzazione dei fori in relazione alle note da eseguire20Per approfondire il procedimento produttivo, si veda il trafiletto pubblicato su «Natura e Arte» del novembre 1908 e riportato integralmente da LATANZA (pp. 32-33).

La maggior parte delle composizioni petraliane presenti nel catalogo della F.I.R.S.T risulta edita in partitura (Un moto del cuore, Senza titolo21Torino, Giudici e Strada, n.l. 11452, Chi mi vuole?22Bergamo, Gavatelli, Triade23Editore non specificato, Spensieratezza24Bergamo, Bergamo, Renzo Gavatelli editore e lit. Manighetti e C.), di altre sono state pubblicate, oltre alle versioni originali, le relative riduzioni pianistiche (Chi mi vuole?, Senza titolo25Riduzione a cura di L. Rezzonico, Giudici e Strada, n.l.11445 e 11452. Tali composizioni – come indicato in frontespizio – risultano edite anche in diverse riduzioni: oltre al pianoforte, anche per pianoforte facile, pianoforte a 4 mani, pianoforte e violino, pianoforte e flauto, violino solo, flauto solo, trio di flauto, violino e pianoforte), mentre del brano Manilla non risultano esserci edizioni a stampa.

Escludendo le composizioni che hanno ricevuto una riduzione pianistica, l’indagine può essere condotta nell’ottica di riuscire a definire quale è stato il modello di realizzazione per il rullo, ricostruendo uno ‘stadio intermedio’ da collocarsi tra la partitura edita e il rullo finale (corrispondente con l’ipotetica riduzione per autopiano realizzata in laboratorio).

Presso il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia (nel campus di Cremona) è conservato un esemplare del rullo F.I.R.S.T no. 4111, ovvero la composizione di Vincenzo Petrali Spensieratezza, qui di seguito approfondito.

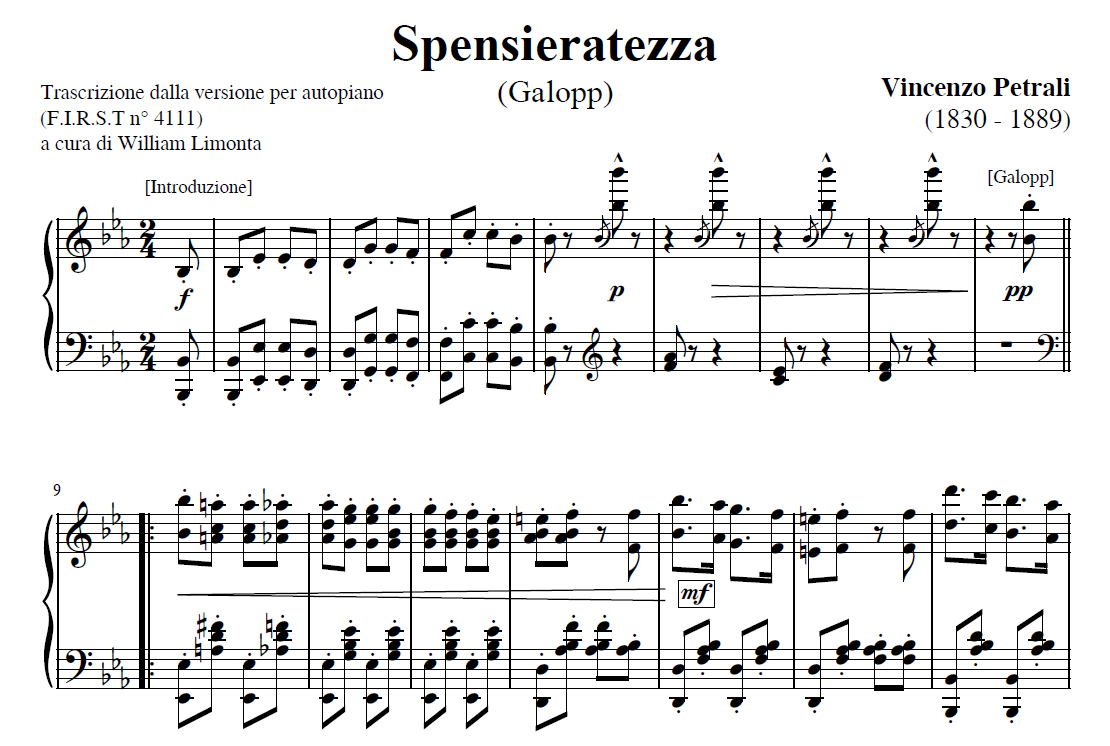

Il rullo per autopiano “Spensieratezza” (F.I.R.S.T. no. 4111) e la sua restituzione in notazione convenzionale

La composizione Spensieratezza appartiene al repertorio bandistico di Petrali, composto per la maggior parte durante il periodo cremasco del compositore, ovvero compreso tra il 1860 e il 1872, quando l’organista assunse l’incarico di maestro di cappella del Duomo di Crema assieme alla direzione della Banda Municipale della città.

Alcune composizioni bandistiche del periodo risultano datate (come Chi mi vuole?, datata marzo 1869; Senza titolo, del maggio 1870 e Un moto del cuore, del 1870), mentre in altre – è questo il caso di Spensieratezza – tale informazione è assente.

La composizione, una cui copia è depositata presso la Biblioteca Statale di Cremona, risulta edita dalla casa editrice bergamasca Renzo Gavatelli e Litografia Manighetti e C.26Stamperia bergamasca che iniziò la sua attività a Bergamo a partire dal 1859, poco dopo divenuta Mariani grazie alla cessione della gestione a Giuseppe Mariani. L’azienda è ancora attiva oggi nel comune di Ponteranica con il nome di Artigrafiche Mariani & Monti (GIANMARIA SAVOLDELLI, Appunti per una storia della stampa a Bergamo, Bergamo, Poligrafici Artigiani Bergamaschi, 2006, pp. 228-229), oltre ad essersi conservata anche la partitura autografa presso la Biblioteca Civica ‘Angelo Mai’ di Bergamo27I-BGc, Mayr 65.27. La copia della partitura edita, conservata presso la Biblioteca cremonese, è provvista del timbro comunale: ciò fa supporre il fatto che fosse d’uso proprio del Corpo Musicale cittadino, diretto da Michele D’Alessandro il quale, forse a partire proprio da questo esemplare, ne potrebbe aver tratto la riduzione per autopiano.

Il rullo F.I.R.S.T no. 4111, preso in esame, proviene dal corposo lascito della signora Maria Teresa Negroni di Cremona, ed è incluso nel catalogo dei rulli di 65 note28Le possibilità di estensione di questa tipologia di rulli era, per l’appunto, di 65 note, ovvero da La0 a Do#6 del 1913, dunque prodotto anteriormente a tale data (compreso presumibilmente, come data produttiva, tra il 1911 e il 1913).

Il lavoro svolto si è posto come obbiettivo la ricostruzione, in termini di notazione musicale proposta su doppio pentagramma, del rullo per autopiano F.I.R.S.T. n°4111, proponendo dunque un’ipotesi di restituzione del livello intermedio realizzato da D’Alessandro antecedentemente alla realizzazione del rullo in sé.

Per quanto riguarda le dinamiche adottate, ci si è attenuti alle indicazioni presenti sul rullo in oggetto: ove necessario, sono state normalizzate prendendo a riferimento la partitura edita per banda (in quanto perfettamente corrispondente con l’autografo) pubblicata da Gavatelli & Manighetti; le articolazioni indicate sono state scelte a partire dalla suddetta edizione a stampa.

Di seguito, viene proposta l’elaborazione audio della restituzione in notazione su doppio sistema riprodotta da un software notazionale per l’editing digitale di partiture musicali.

03/05/2025

NOTE